El 11 de agosto de 1999 hubo un eclipse solar y yo me subí a una azotea con unos negativos de Kodak para contemplar el milagro rodeada de gente. La foto -una Polaroid algo lánguida de tonos y siluetas, con ese encanto tenso que tenía esperar dos eternos minutos conteniendo el aliento hasta que la magia te devolvía el instante- apareció entre cientos de fotos que el confinamiento me ha llevado a revisitar. Las personas que me rodean deben ser de diferentes revistas de la editorial Hachette Fillippacchi (hoy Hearst) donde trabajaba y con las que me juramenté para presenciar ese momento astral excepcional que, compruebo en la Wikipedia, sería el último del siglo XX y el que contempló un mayor número de personas en la historia de la humanidad. Yo tenía 32 años y estaba convencida de que aquella luz sangrante que el negativo a modo de gafas apenas matizaba me habría herido las dos córneas, por idiota. Pero la aventura bien merecía una dosis extra de osadía, qué demonios.

En estos días de encierro he vuelto a Manderley sin pretenderlo. Impulsada por una fuerza mayor que me obliga a ejecutar. A no permitirme la holganza en esta Semana Santa extraña. Así que, entre otros afanes, he pintado una pared, ordenado cajones, redecorado medio salón, encargado a Amazon un papel pintado con motivos vegetales para nuestro chill out (terraza cerrada a la que llamamos así para soñar en clave de exotismo), lavado las cortinas de la toda casa y regado por primera vez en la historia las plantas con regularidad. (Y, oh milagro, ¡están creciendo!). Pero lo más revelador dormía oculto en diferentes cajas, polvoriento y dispuesto al desafío del hallazgo.

Amigas ayer y hoy

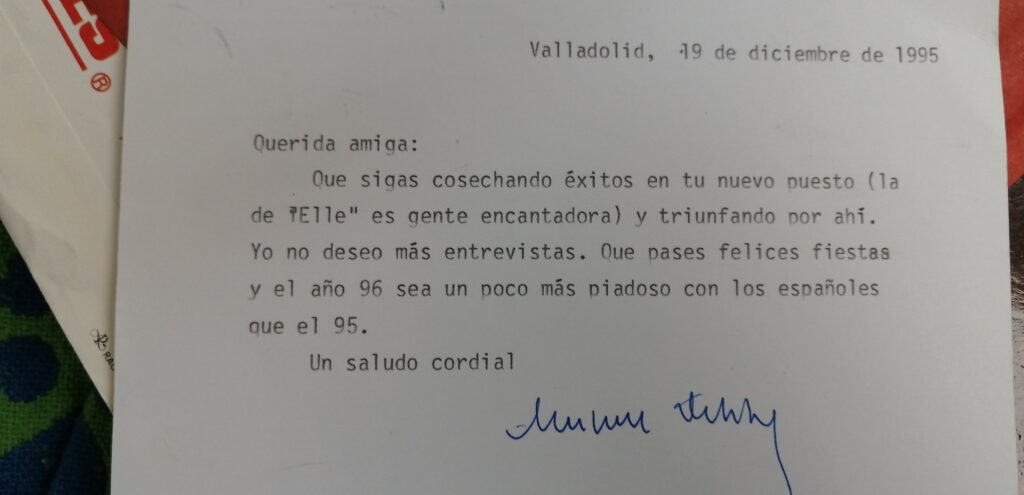

Así, la serendipia ha querido que me topara con una tarjeta de Miguel Delibes en la que me dice cariñoso que ya no va a conceder más entrevistas y me desea suerte en mi nuevo trabajo. También con una carta que le escribí a mi hermano I. y nunca eché al buzón (esa era una de mis señas de identidad). Él vivía entonces en EEUU y solíamos contarnos detalles de lo cotidiano. Me sorprendió que la fecha de la carta está corregida. Originalmente puse “3 de febrero, 1993” y tras un tachón nada sutil, cambié el 3 por el 4. O sea, un pentimento sin arrepentimiento. Llevaba apenas año y medio casada y le decía a mi hermano que estaba “subiéndome por las paredes porque esto no lo inventaron para mí. Ni sé cocinar, ni me gusta fregar, ni ir al mercado a codearme con mis congéneres. Menos aún esperar a “mi maridito” con toda la casa recogida y la mesa dispuesta!”. Yo tenía 27 años, trabajaba desde los 22 y ya acumulaba toda la furia antisistema doméstico y sentimental impregnada de ironía contra la que aún tardaría algunos años en rebelarme.

He pasado horas estos días en un puro flashback y he visto mi vida como una película entrecortada. Los viajes con mis amigas de la universidad desde los 18, sonrisas desafiantes y algunas incomodidades propias de la juventud mezclada con escasez de recursos. Las bodas de mis hermanos, los nacimientos de mis hijas y sobrinos. El pelo largo y luego corto al dos, las cejas depiladas o salvajes; la paradoja de un viaje a enterrar a mi abuela en su pueblo que terminó en una fiesta familiar por un prado verde pirenaico con todos enseñando dientes a la cámara. Mis ex, los ex de mis hermanos y de mis amigas. Todo el amor que vino y se fue, vertiginoso. El vivaz recuerdo del detalle en unos casos o el desconcierto de no reconocer algunas caras con las que parece que tenía una relación estrecha.

El covid-19 ha hecho que leyera más de lo que he escrito, en un reconquistado rincón de mi casa rodeada de libros y objetos que me hacen sentir bien. He vuelto a él, a Stefan Zweig, y me he descubierto febril subrayando en mi relectura frases o párrafos. Reflexiones que son tan contemporáneas y lúcidas que dan miedo. Esta es de 1936:

“Casi me parece una malévola venganza de la naturaleza contra el hombre el que todas las conquistas de la técnica -gracias a las cuales le ha arrancado las fuerzas más secretas- le destruyan el alma. […] Las generaciones anteriores, en momentos de calamidad, podían refugiarse en la soledad y el aislamiento; a nosotros, en cambio, nos ha sido reservada la obligación de saber y compartir en el mismo instante lo malo que ocurre en cualquier lugar del globo”.

El globo es hoy, en este instante, un caleidoscopio de recuerdos que sorprenden a una alérgica al ayer. A pocos metros de mí la voz estruendosa de mi padre sacude el silencio ordenado por la lluvia en una sinfonía que me atrapa. Escucho gregoriano y Bach, Luis Eduardo Aute (RIP, qué guapo eras!) o Pearl Jam (Just Breathe). También Nina Simone. Decido que “Sinner Man” es mi canción para cuando me muera y “El mundo de ayer” mi libro. Debo decirles a mis hijas que no deben faltar en mi incineración. He conseguido pan para torrijas y tengo una cita a las 19.30 con mi amigo J. y Estrella Galicia. Mi perro Bronte me guarda el aire en la colchoneta del chill-out y mis hijas se apalancan en sus cuartos. Hoy paso de limpiar, me declaro en huelga y vuelvo a ser la muchacha de 1994 que se creyó en 1993 por un momento. Decido que valió la pena todo, que no iría para atrás ni un segundo. El eclipse no me quemó los ojos, sí cualquier tentación fugitiva y febril de nostalgia… La alegría estalló y la confianza en cualquier renacimiento se ha quedado a vivir aquí, varada para siempre.